艺术教育的西南基因:云南艺术学院的历史脉络

云南艺术学院的教育火种可追溯至1938年西南联大的文化生活部与师范学院。这片土地上的艺术教育,自诞生之初便镌刻着"兼容并蓄"的文化底色——既有联大知识分子对艺术精神的坚守,也蕴含着云南多民族文化的滋养。经过21年的积淀与成长,1959年学校正式以"云南艺术学院"之名开启独立办学新篇,如今已发展为全国仅有的8所综合性普通本科高等艺术院校之一。

五位一体的办学定位体系

学校构建起层次清晰的办学定位框架。发展目标层面,以"具有国际影响、特色鲜明的国内优质艺术院校"为建设方向,既立足本土艺术资源优势,又保持与国际艺术教育前沿的对话;人才培养层面,始终将"立德树人"置于首位,着力培养"品德优良、精于专业、勇于实践、善于创新、敢于担当"的应用型高素质艺术人才,这一目标贯穿从本科到研究生的全培养周期。

办学层次上,形成"一体两翼"格局——以本科教育为主体,研究生教育与留学生/中外合作办学为双轮驱动,目前已构建起包含博士、硕士、本科的完整培养体系。专业发展方面,通过动态调整优化专业布局,形成定位准确、结构合理、特色突出的本科专业矩阵,既涵盖传统艺术学科,又融入数字艺术、设计创新等新兴领域。服务面向则立足云南区位优势,构建"立足本土-服务全国-辐射南亚东南亚-走向世界"的四级服务网络。

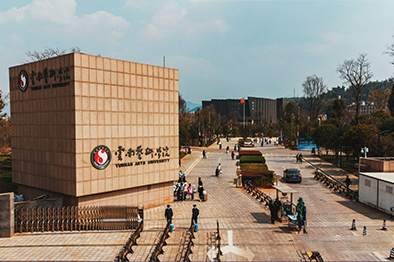

双校区办学的硬件支撑

学校现有呈贡、麻园两大校区,总占地面积达794余亩,为艺术教学与创作提供了充足的物理空间。教学行政用房总面积25.89万㎡,其中包含多个专业级艺术工作室、展演场馆与实验中心。教学科研仪器设备资产总值2.37亿元,涵盖从传统绘画工具到数字艺术创作设备的全链条配置,满足不同艺术门类的教学需求。

图书馆资源方面,纸质图书藏量102.06万册,电子期刊50.85万册,形成传统文献与数字资源互补的信息服务体系。目前全日制在校生规模近10000人,教职工877人,师生比保持在合理区间,确保教学质量的稳定提升。

"艺术+"国际交流的实践探索

学校深度融入"一带一路"倡议,以艺术为纽带搭建国际交流平台。"多彩·共栖"全球美术与设计大赛便是典型案例——这一以生物多样性为主题的赛事,吸引了来自全球30多个国家的艺术家参与,作品中既有对自然生态的艺术诠释,也包含不同文化背景下的创作对话。更值得关注的是,学校哈尼族学生曾登上COP15主会场,作为世界青年代表发声,向全球展示云南生态文明建设与民族文化保护的成果。

围绕云南"面向南亚东南亚辐射中心"的战略定位,学校连续6年承办"南亚东南亚教育合作昆明论坛"系列活动,打造"艺术+人文""艺术+科技"等特色品牌。"中老铁路"主题留学生人文纪行项目中,来自老挝、泰国等国的学生通过绘画、摄影、戏剧创作等形式,记录铁路沿线的文化景观与民生故事,成为跨文化交流的生动载体。目前,学校已与美国、英国、法国、泰国、新加坡等18个国家及港澳台地区的近50所高水平艺术院校建立合作,2020年教育部批准的与意大利欧洲设计学院合作举办的环境设计本科项目,更标志着国际化办学进入新阶段。

大师传承与人才培养的双向奔赴

六十余年办学历程中,学校汇聚了一批在国内外艺术界具有深远影响力的教育家与艺术家。油画家、雕塑家廖新学教授,曾被巴黎艺坛誉为"中国美术家的天才",其作品既有西方现代艺术的技法融合,又蕴含着对中国传统文化的深刻理解;翻译家、声乐教育家方于教授与小提琴家李丹教授夫妇,作为中国最早赴法留学的艺术家代表,将欧洲音乐教育体系与中国传统音乐教学相结合,培养出一代又一代优秀声乐人才;国画家、雕塑家袁晓岑教授,以云南本土动植物为创作素材,开创了具有鲜明地域特色的艺术风格;云南画派代表人物丁绍光、蒋铁锋等,其作品在国际艺术市场广受赞誉,成为传播中国艺术的重要名片。

这些大师不仅留下了珍贵的艺术作品,更通过言传身教培养了大批优秀人才。从舞台表演到视觉艺术,从传统工艺到数字创作,历届毕业生活跃在文化艺术各领域,成为社会主义文艺事业的中坚力量,同时也为云南文化产业发展注入了持续动力。

面向未来的艺术教育新征程

站在新的历史起点,学校将继续秉承"继承传统、学习民间,兼容中外、服务社会"的办学理念,以"海涵地负、继往开来"的精神为指引,践行"务实、求新、尚美"的校训。依托云南独特的地理区位优势——既处于东亚文化圈与东南亚文化圈的交汇点,又拥有全国最丰富的民族文化资源,学校将进一步深化与南亚东南亚国家的艺术教育合作,拓展"艺术+"跨界融合的新领域。

在人才培养方面,将更加注重创新能力与实践能力的培养,通过校企合作、国际联合工作坊等形式,构建"课堂-工作室-实践基地"三位一体的培养模式。同时,持续加强师资队伍建设,引进国内外艺术家与教育专家,完善青年教师培养机制,为学校的长远发展提供人才保障。未来,云南艺术学院将以更开放的姿态、更创新的举措,朝着"具有国际影响和特色鲜明的国内优质艺术院校"的目标稳步迈进。